沖縄の美しい海は、世界中の人々を魅了する楽園です。透明度の高い海でのシュノーケリングは、色鮮やかなサンゴ礁や熱帯魚たちと出会える最高の体験です。しかし、この美しい海には、私たちの身に危険を及ぼす可能性のある生物も生息しています。安全にシュノーケリングを楽しむためには、これらの危険生物について知っておくことが非常に重要です。

ここでは、特にシュノーケリング時に注意すべき代表的な6種類の危険生物、「キリンミノ」「ゴンズイ」「オニダルマオコゼ」「ヒョウモンダコ」「ワカウツボ」「イイジマウミヘビ」について、その特徴と対処法を詳しく解説します。

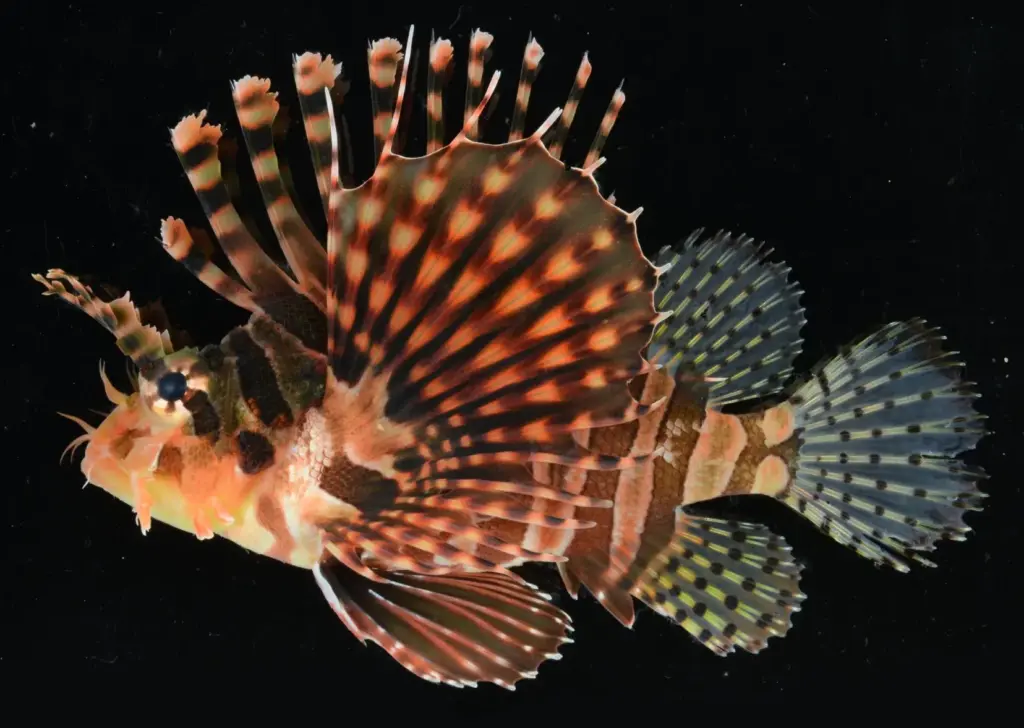

1. キリンミノ (ミノカサゴ科)

特徴: キリンミノは、ミノカサゴ科に属する魚で、その名の通り、キリンのような斑模様と、扇状に広がる美しい胸びれ、そして長く伸びた背びれが特徴です。その優雅な姿から「海の貴婦人」とも呼ばれますが、この美しい背びれには強力な毒を持つトゲが隠されています。

危険性: キリンミノの背びれや胸びれのトゲに刺されると、激しい痛み、腫れ、しびれ、発熱などを引き起こします。重症化すると、呼吸困難や意識障害に陥ることもあります。特に、岩陰やサンゴ礁の隙間に潜んでいることが多く、誤って触れてしまう事故が後を絶ちません。

対処法:

- 応急処置: 刺された部位を真水で洗い、毒の排出を促すため、45〜50℃の熱めのお湯に30〜90分程度つけます。ただし、やけどをしないように注意が必要です。毒は熱に弱いため、温めることで痛みが和らぎます。

- 病院での治療: 症状が重い場合は、速やかに医療機関を受診してください。抗ヒスタミン剤や鎮痛剤の投与、場合によってはアナフィラキシーショックへの対処が必要となります。

2. ゴンズイ (ゴンズイ科)

特徴: ゴンズイは、ナマズに似た姿をした魚で、群れをなして泳ぐ習性があります。特に幼魚は、数百匹からなる球状の群れを作り、「ゴンズイ玉」と呼ばれます。体色は茶褐色で、口の周りにヒゲがあります。

危険性: ゴンズイの背びれと胸びれには、毒を持つ鋭いトゲがあります。このトゲに刺されると、キリンミノと同様に激しい痛みや腫れ、しびれが生じます。群れで行動するため、知らずに群れの中に入り込んでしまうと、複数箇所を刺される危険性があります。

対処法:

- 応急処置: 刺された部位を真水で洗い、毒を絞り出すようにします。キリンミノと同様に、45〜50℃の熱めのお湯に患部を浸して痛みを和らげます。

- 病院での治療: 症状が重い場合は、医療機関を受診し、適切な治療を受けてください。

3. オニダルマオコゼ (フサカサゴ科)

特徴: オニダルマオコゼは、カサゴの仲間で、岩やサンゴに擬態してじっとしていることが得意な魚です。その姿は岩そのもので、見分けるのが非常に困難です。体長は30cmほどになり、ずんぐりとした体型と、ゴツゴツとした岩のような皮膚が特徴です。

危険性: オニダルマオコゼの背びれには、強力な毒を持つトゲが13本もあります。この毒は、沖縄の海に生息する魚類の中で最も強力なものの一つとされ、刺されると、耐え難いほどの激しい痛み、呼吸困難、血圧の低下、意識障害を引き起こし、最悪の場合、死に至ることもあります。

対処法:

- 緊急対応: 刺された場合は、まず安全な場所に移動し、速やかに救急車を呼び、医療機関を受診してください。

- 応急処置: 救急車を待つ間に、刺された部位を真水で洗い、可能な限り毒を絞り出します。毒は熱に弱いため、熱いお湯に浸すことも有効ですが、やけどに注意が必要です。

- 予防が最重要: オニダルマオコゼは擬態が巧みで、見つけるのが非常に難しいため、むやみに岩やサンゴに触れたり、足場にしたりしないことが最も重要です。マリンシューズを履くなど、足元を保護する対策を徹底しましょう。

4. ヒョウモンダコ (マダコ科)

特徴: ヒョウモンダコは、鮮やかな黄色や青色のリング模様(ヒョウモン)を持つ小型のタコです。普段は地味な色をしていますが、興奮するとこのリング模様がはっきりと浮かび上がります。体長は10cmほどと小さく、岩陰や砂地に隠れていることが多いです。

危険性: ヒョウモンダコの唾液には、「テトロドトキシン」という強力な神経毒が含まれています。この毒はフグ毒と同じ成分で、かまれたり、生で食べたりすると、口のしびれ、麻痺、呼吸困難を引き起こし、最悪の場合、死に至ります。毒は加熱しても分解されないため、非常に危険です。

対処法:

- 緊急対応: ヒョウモンダコにかまれた場合は、速やかに医療機関を受診してください。

- 応急処置: 患部を真水で洗い、毒を絞り出すようにします。救急車を呼ぶなどの緊急対応を最優先とし、呼吸が停止した場合は人工呼吸を行う必要があります。

5. ワカウツボ (ウツボ科)

特徴: ワカウツボは、岩の隙間に潜んでいることが多いウツボの仲間です。体色は褐色で、ウツボ特有の鋭い歯と獰猛な顔つきをしています。

危険性: ワカウツボ自体に毒はありませんが、非常に攻撃的な性格で、縄張り意識が強いです。不用意に巣穴に近づいたり、刺激を与えたりすると、鋭い歯でかみつかれることがあります。その咬合力は強く、深くかみつかれると大けがにつながります。

対処法:

- 応急処置: かまれた場合は、出血を抑え、感染を防ぐために清潔な水で傷口を洗い、消毒します。

- 病院での治療: 傷が深い場合は、医療機関を受診し、破傷風の予防接種や適切な治療を受けてください。

- 予防が最重要: 岩の隙間や穴には不用意に手や足を入れたり、覗き込んだりしないことが最も重要です。

6. イイジマウミヘビ (コブラ科)

特徴: イイジマウミヘビは、ウミヘビの仲間で、黒と白の縞模様が特徴です。全長は1m以上になることもあり、海水中で生活しています。普段はおとなしく、人間を襲うことはほとんどありません。

危険性: イイジマウミヘビは、コブラ科に属するため、強力な神経毒を持っています。しかし、口が小さく、毒牙も短いため、人間をかむことはまれです。それでも、もし咬まれた場合は、麻痺や呼吸困難を引き起こし、生命に関わる事態に発展する可能性があります。

対処法:

- 緊急対応: もし咬まれた場合は、速やかに医療機関を受診してください。

- 応急処置: 咬まれた部位を真水で洗い、毒を絞り出すようにします。安静にして、毒が体内に広がるのを防ぎます。

まとめと安全対策

沖縄の海でのシュノーケリングは、これらの危険生物について正しく理解し、適切な対策を講じることで、安全に楽しむことができます。

シュノーケリング時の安全対策:

- 事前学習: シュノーケリングに行く前に、現地の危険生物について情報を集め、特徴や対処法を把握しておきましょう。

- ガイドの利用: 不安な場合は、専門のガイドツアーに参加することをおすすめします。ガイドは現地の危険な場所や生物について熟知しています。

- 装備の徹底: マリンシューズやグローブ、ウェットスーツなどを着用し、肌の露出を減らして、刺されたり、かまれたりするリスクを軽減しましょう。

- 不用意な接触を避ける: 岩陰やサンゴ礁の隙間には不用意に手や足を入れたり、触れたりしないこと。

- 生物に触れない: 見慣れない生物には、絶対に触れたり、近づきすぎたりしないようにしましょう。特に、美しい色や模様を持つ生物には注意が必要です。

沖縄の美しい海は、私たちに多くの感動と癒しを与えてくれます。この素晴らしい自然を次世代に引き継ぐためにも、私たち一人ひとりが、自然に対する敬意と、安全な行動を心がけることが大切です。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c7da87e.b1b61f86.4c7da87f.1316555d/?me_id=1213310&item_id=18616259&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2210%2F9784092172210_1_19.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c7dac16.28b6d913.4c7dac18.022c1023/?me_id=1409578&item_id=10000048&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flanguagebridge%2Fcabinet%2Fbiiino%2Fitem%2Fmain-image-2%2F20230731114145_1.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

コメント